在华夏大地的河中,紫砂宛如一颗散发着温润光泽的明珠,穿越悠悠历史长河,承载着深厚的文化底蕴与非遗魅力,熠熠生辉。匠人们以巧手塑形,或圆润或刚劲,再施书画篆刻之艺,赋予其灵魂。它承载千年文化,泡茶留香,更成艺术珍品。弘扬紫砂文化,让这古老技艺在新时代续写华彩篇章。此次传媒学院艺”起南旅团队在陶都宜兴开展了一系列的社会实践活动,践行南艺”四美四育“育人理念,弘扬“文之美”,做美的“传承者”。

团队以国家级获奖项目“艺起南旅”为坚实基础,持续深耕中华优秀传统文化的数字化创新传承。本次聚焦国家非遗“宜兴紫砂文化”,深入紫砂原乡丁蜀镇,穿梭于古街巷陌与现代工坊之间,与制壶世家、陶艺大师展开深度对话。团队不仅在新时代电商的环境下探索了紫砂壶文化传播与消费的“活态密码”,更以数字技术为笔,勾勒出传统工艺与当代审美交融的新图景。

一、影像为媒,故事承艺——两部宣传片打出文化组合拳

1.《手艺,守忆》:以纪实美学致敬非遗传承

团队联合抖音知名非遗账号“锋砂堂”,与国家高级工艺美术师张锋合作,打造了一部质感深沉、情感真挚的紫砂非遗宣传片。本片以纪实美学为核心视觉语言,将镜头对准紫砂壶从泥料到成器的每一个细微瞬间。团队在拍摄过程中极力捕捉传统紫砂制作中的“拙”与“真”:缓慢的推拉镜头伴随自然光线的流动,强调材质本身的肌理与温度;同期声收录拍泥、刻刀划过坯体、甚至匠人呼吸的细微声响,构建出极具沉浸感的视听现场。这一切不仅仅是在记录一门手艺,更是在完成一场与时间、与传统、与匠人精神的深度对话。

2.《巷口一万年》:剧情化叙事激活传统符号

由多专业融合共同打造的创意广告片,则以“轻叙事+文化符号”为架构,通过一个温暖而富有诗意的故事,将紫砂壶从“器物”升华为“情感媒介”,实现了非遗文化从技艺展示到情感共鸣的传播转型。团队有意淡化戏剧冲突,以细腻的日常场景、素人出演和自然光摄影,构建出真实且充满呼吸感的现代生活语境。这种将传统非遗符号嵌入当代情感叙事的创作手法有效助力非遗突破圈层、触达更广泛的年轻群体,展现了文化传承与创新传播相结合的可能路径。

二、学术与文创并举:构建非遗传播新生态

1. 论文成果

在直播电商新起的新时代,团队紧跟时代脉搏,做了充足的调研准备,撰写了《电商直播兴起背景下宜兴非遗紫砂壶传播与消费现状研究》一文,从Z世代消费群体与传统工艺人双视角出发,通过实证调研分析直播电商为非遗带来的机遇与挑战,提出“文化传播+消费转化”双轮驱动的紫砂非遗新发展路径,具备较强的现实参考价值。

2. 文创设计

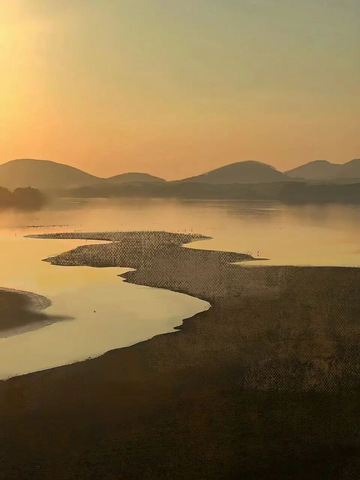

团队成员基于宜兴自然与文化风貌创作五幅手绘插画以及拍摄了三张具有代表性的宜兴风光照,将云湖、竹海、龙池山、东汣城市风光、紫砂陶艺等元素融于一体,风格清新兼具传播力;

3. 陶刻共创

团队成员与非遗陶刻传承人汤旭芳女士合作完成作品《一禅小和尚》,将当下青年群体喜爱的IP形象与传统陶刻技艺相结合,探索“非遗+潮流文化”的创新表达,拓宽非遗作品的受众边界。

南京艺术学院“艺起南旅·宜兴篇”实践项目产出了多项高质量成果,真正实现了“把论文写在大地上,让创作扎根文化中”。同学们以专业为桨、以热忱为帆,在非遗传承与乡村振兴之间搭建起一座艺术的桥梁。