2025年是反法西斯战争胜利80周年,也是我们回顾历史、缅怀先烈的重要时刻。为了纪念这段历史,增强同学们对于历史的责任感,传媒学院青松映摄实践团开展了以红色文化教育为主题的社会实践活动。通过深入侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京民间抗日战争博物馆和南京抗日航空烈士纪念馆等地,亲身感受历史的沉重与伟大,铭记先烈为保家卫国付出的巨大牺牲,进一步增强了历史责任感和民族自豪感,最终形成了1部以《步履丈量红色记忆 青年执笔未来宏图》为主题的短片。

伤痛铸就铭记,和平指引前路

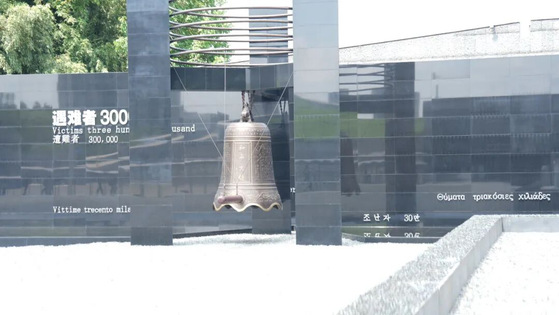

第一站 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

走近纪念馆前的广场,一组名为“家破人亡”的巨大青铜雕塑进入视野。那是一位母亲抱着死去的孩子,仰天悲号,身躯几乎被痛苦撕裂。那份直抵灵魂的悲怆,瞬间将人们定在原地。阳光明明洒在身上,心却像坠入了冰窟,透过雕塑仿佛能感受到当时人们遭受的巨大伤痛。

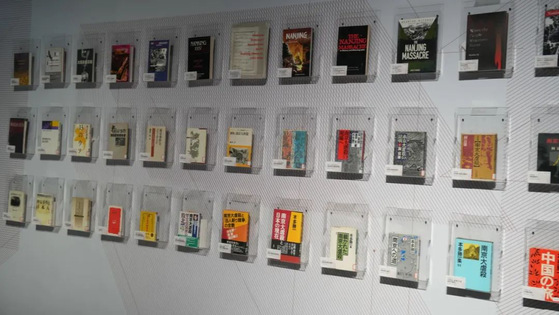

穿过悼念广场,踏入史料陈列厅,灯光骤然暗下,一种庄严肃穆的氛围便扑面而来。展厅内,每一件展品仿佛在诉说着过去的苦难。一组组触目惊心的照片,真实地记录了南京大屠杀期间日军的暴行:街道满目疮痍,房屋被烧毁,平民被肆意虐杀,妇女被强奸,儿童被活活刺死…… 这一幕幕惨绝人寰的场景,令人感到无比的愤怒和悲痛,难以置信人类的暴行竟会如此残忍。

继续前行,我们看到了许多幸存者的口述影像。老人们颤抖着声音,回忆起那段不堪回首的往事,泪水在眼眶中打转。他们的经历让我们深刻地感受到,南京大屠杀并非是冰冷的历史数据,而是活生生的、发生在普通人身上的悲剧。在展厅中,还展出了大量的实物证据,如沾满鲜血的刺刀、被烧毁的衣物、幸存者使用过的物品等。这些实物让我们更加直观地感受到了当时的情况,仿佛自己也置身于那个黑暗的时代。它们是历史的见证,不容否认,更不容忘却。

最令人震颤的是“万人坑”遗址。玻璃栈道下,层层叠压的遗骨触目惊心:有的头骨上嵌着铁钉,有的骨盆留有刺刀伤痕,3岁孩童的遗骸蜷缩在成人臂弯里,仿佛仍在寻求最后的庇护。每一具都代表着一个曾经鲜活的生命,都有一段被无辜中断的故事,他们或年迈、或年幼、或正值壮年,本应在自己的土地上安居乐业,却被无情地屠杀,生命戛然而止,这震撼人心的画面,让我们久久驻足,眼眶不禁湿润,内心的悲痛如潮水般涌来,久久难以平复。

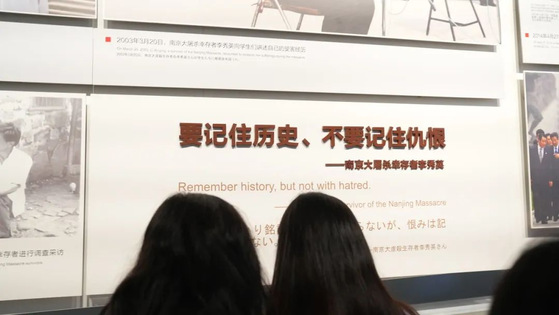

这次的参观活动中,我们听见的不仅是历史叙述,更是对和平的呐喊。当走出展馆仰望广场上的“和平雕塑”时,阳光穿透云层倾泻而下,正如习近平总书记所言,“铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了唤起对和平的向往与坚守。”这一刻,我们深感:悲痛与反思的终点,正是守护光明的起点。

抗争凝聚星火,热血激荡青春

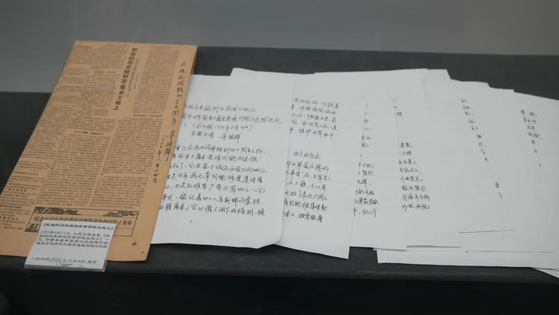

第二站 南京民间抗日战争博物馆

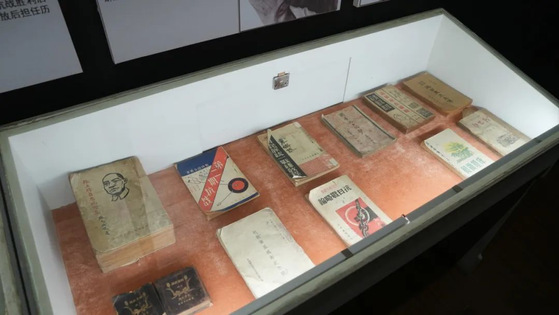

在南京民间抗日战争博物馆,一封泛黄的战时家书、一把磨损的刺刀、一张布满弹孔的老照片,串联起无数普通民众的抗战图景。南京保卫战主题馆里有很多珍贵文物, 踏入三楼的展厅,一整面抗战老兵的红手印和签名瞬间令人肃然起敬,他们中有的来自新四军,有的来自八路军,还有的来自辽东抗日游击队,据说这面墙收集了两千多位抗战老兵的红手印,每一个手印都是历史的见证。放眼望去,他们的字迹或因年老而歪斜,但力透纸背的是他们的铮铮风骨——当我们忍不住伸手去和那些红手印对比,那一刻,历史仿佛真的拥有了触觉和温度,我们仿佛也看到了他们的民族义愤和抗战热情,这份跨越时空的热血,化作激励我们挺膺担当的精神火炬。阅览每一位老兵的入伍经历,虽然每幅照片下仅有的两三百字不足以阐述他们的一生,但我们依然可以从中见证其赤胆忠心。

他们不是天生的英雄,却用最朴素的坚守诠释了“天下兴亡,匹夫有责”。在国家和民族危亡时刻,是他们用肩膀扛起了一个战乱的时代,为夺取抗战胜利作出了彪炳史册的贡献。在中国远征军版面中,这些老兵有的面容慈祥,有的笑容和蔼,也有的目光坚毅,他们曾是与我们年纪相仿的青年,或在街头散发传单,或在前线包扎伤员,或以血肉之躯抵挡侵略者的铁蹄。每一个人名背后不知经历了怎样的艰难困苦,才换来我们现在的幸福生活。在报导中国远征军纪念塔在缅甸落成的新闻报纸上,在缅甸牺牲的中国远征军第200师将士,四五千人中留下姓名的只有50人……他们更多都战死他乡,没有来得及给后人留下一个能够凭吊的姓名。

历史不是尘封的记忆,也不是埋没于纸堆的故事,而是先辈们给我们的珍贵遗产,是我们安身立命、砥砺前行的坚固基石,也许铭记历史,珍爱和平,就是对他们最好的告慰。

忠魂擎起蓝天,盛世告慰英烈

第三站 南京抗日航空烈士纪念馆

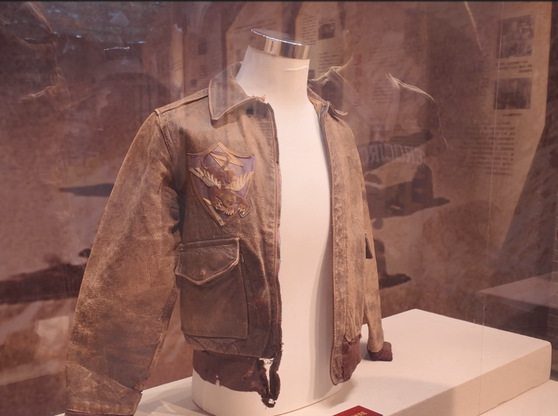

踏入纪念展馆内穿越时空,走进那段战火纷飞却又热血激昂的岁月,我们看到了丰富的实物、图片、影像资料,了解了第二次世界大战中中国空军和苏、美空军抗击日军的历史。

从中轴线走出便来到了英雄纪念碑,这里的碑石上刻写着所有已考证的牺牲的飞行员名字。两侧的碑石、纪念碑、雕像人物的手势都呈“V”状,寓意着抗战的胜利,同时又代表着航空飞机的两翼翱翔在天空中。在天空中战胜敌人是每一位航空人的骄傲与使命,虽然当时条件艰苦,但志坚不可摧。我们在碑石上可以看到他们的祖籍、出生年月和军衔,这些飞行员大多都是带着军衔的军官们,其中还有返国抗战的华侨同胞。他们本可以选择躲在后方指挥或者逃居国外,但当国家危难之时,他们挺身而出,成为一名光荣的飞行员。这些室外的雕塑群,庄严肃穆。烈士们的身姿挺拔,目光坚毅,仿佛在俯瞰着如今和平繁荣的大地。站在雕塑前,心中涌起无限敬意,他们是天空的勇士,是民族的脊梁。

纪念碑的建筑风格独特,外形犹如一架昂首欲飞的战机,寓意着烈士们的壮志凌云。每一个名字背后,都是一个鲜活的生命,都有着对家人的眷恋,对祖国的热爱。

这些满怀梦想的青年,叩响了民族反抗的门环。回望新生的共和国如旭日东升;回望春天的故事;回望新时代以来的历史性成就、历史性变革……青史长留照古今。无数仁人志士、英雄先锋,破长空、挥长卷,壮歌以行,史诗浩荡。他们的精神凝聚、价值沉淀,历经岁月洗礼愈发灼灼生辉。

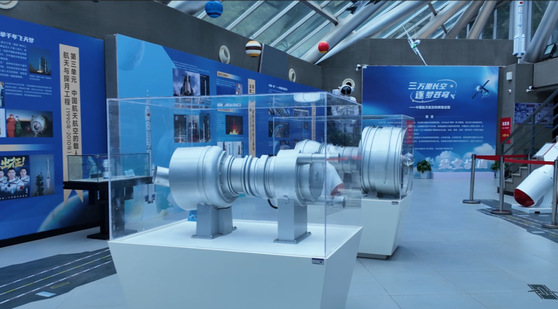

转过历史展区,现代化展厅的灯光下,“天宫空间站”模型在星河光影中缓缓旋转,“祝融号”火星车的影像正跨越红色星球的地表。先烈用生命守护的蓝天,如今已铺就逐梦寰宇的坦途——我们的导航卫星为全球200多个国家和地区提供定位服务,“嫦娥五号”从月球带回“星辰礼物”,“神舟”系列飞船将中国空间站打造成和平探索宇宙的“人类客厅”。 先烈用生命换来的和平天空,正在化作人类探索宇宙的共同起点。

离开纪念馆时,太阳正上山头,刺眼的热光仿若当年革命的热血。这次寻访,是与历史的对话,更是对心灵的洗礼。心怀理想,不忘初心。先烈传承了千百年来炽热深沉的家国心、民族魂,我们将通过奋斗继续书写与传承,留驻在一代代繁衍生息的土地上,筑起我们富饶的精神家园。

结语

三座纪念馆,三重精神坐标。从惨痛屈辱到觉醒抗争,从壮烈牺牲到山河重光,这段用鲜血写就的历史,正在新时代青年心中刻下永恒印记。“红色教育的真正意义,在于将历史伤痛转化为守护当下的力量,将先烈遗志熔铸为开创未来的信念。”青年者,国家之魂。让我们以此次实践为起点,将所见所感内化为奋斗之源,让红色基因在新时代焕发新的光芒!