文化是民族的血脉,传承是青年的使命。习近平总书记强调:“要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”南京城墙,这座世界上现存最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣,正是“陈列在大地上的遗产”,是流淌着的城市记忆。

为践行新时代青年的文化担当,传承中华优秀传统文化,南京艺术学院传媒学院艺筑城垣队以镜头为笔、以光影为墨,在南京城墙开启了一场“用影像活化历史”的实践之旅。我们带着对文化遗产的敬畏,用传媒人的专业力量诠释南艺“宏约深美”的育人理念,让沉默六百年的城墙在镜头下苏醒,让历史的温度穿透砖石,抵达更多人的心底。

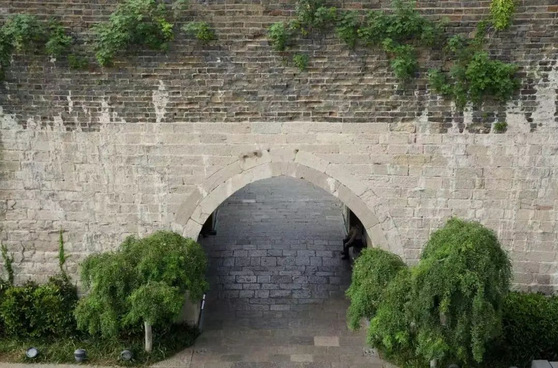

南京城墙,始建于元至正二十六年(1366年),由明太祖朱元璋下令督建,历时28年才宣告竣工。它周长达35.267公里,融合了军事防御的极致智慧与古代工匠的毕生匠心——从瓮城“藏兵于内”的攻防体系,到垛口“下望射击”的角度设计,再到城砖“层层咬合”的砌筑工艺,每一处细节都藏着历史的密码。

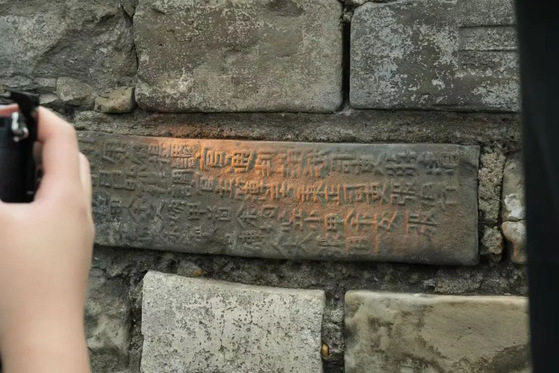

城砖上的铭文更堪称“活档案”:“洪武十年”的纪年刻痕标注着烧制时间,“镇江府造”的地域印记记录着物资流转,甚至还有工匠姓名的凿刻——这是明代“物勒工名”制度的见证,意味着每块砖的质量都能追溯到具体责任人。六百年间,它见证了王朝更迭的金戈铁马,也收纳了市井百姓的烟火人间:明清时是抵御外敌的屏障,民国时成了市民纳凉的场所。

如今走进城墙,总能遇见鲜活的场景:清晨有晨练的老人凭垛口打太极,太极剑的银辉与砖面的青苔相映;午后有研学的孩童蹲在城根,用小手触摸砖纹里的岁月;黄昏有摄影爱好者架起相机,等夕阳为箭楼镀上金边。这座始建于1366年的军事堡垒,如今成了鸟雀的居所、草木的乐园,我们试图用镜头回答一个问题:当城墙卸下防御的使命,它的存在对今天的我们意味着什么?

【登城望古今】

青砖叠叠接苍穹,六百年光入镜中。

垛口曾迎千骑影,如今只纳晓风融。

瓮城不语藏兵策,野草有情攀古缝。

最是夕阳斜照处,新楼旧堞共长空。

作为传媒学子,我们深知“好的影像会说话”。在为期一周的实践中,团队带着专业设备穿梭于城墙上下,用镜头拆解这份厚重:

我们贴近砖石让镜头与铭文保持平行,在光影明暗的切换中,让那些被风雨磨平的刻痕显露出轮廓。当阳光斜射时,砖面的凹凸会形成自然阴影,“洪武十年”“镇江府造”等铭文便在阴影里“浮现”。

无人机从中华门盘旋至台城的轨迹,依然清晰记录下城墙的磅礴气势:它像一条青灰色的巨龙,蜿蜒穿过现代城市的高楼群,龙首探入秦淮河,龙尾衔着紫金山。我们特意将航拍时间选在黄昏,让夕阳为城墙描上金边,而远处的玻璃幕墙大厦反射着霞光,古今两种“城市天际线”在画面中相遇,形成奇妙的时空对话。

光线把控上,我们执着于“黄金时刻”的魔力:日落日出前后一小时,暖橙色的阳光会为青灰砖面镀上一层柔光,砖缝里的青苔在暖光中更显翠绿,像是时光撒下的翡翠;逆光拍摄箭楼时,飞檐的剪影会被勾勒得棱角分明,檐角的风铃在风中轻晃,影子投在砖墙上缓缓移动,仿佛在为六百年的历史“倒计时”。为等逆光中的完美剪影,我们在城墙上守了三小时,直到暮色漫过垛口,才捕捉到箭楼与晚霞重叠的瞬间——那一刻,镜头里的城墙仿佛在发光。

青砖黛瓦藏岁月,垛口箭楼记春秋。历时一周的城墙实践活动落下帷幕,从城根到垛口,从晨光到暮色,我们用文字、镜头与光影,记录下这段与古城墙的“对话”。

此次活动共产出明城墙的宣传短片1部、摄影艺术作品10件,实践调研报告1份。

从文献考据到实地拍摄,从冰冷砖石到鲜活故事,我们深知:城墙从来不是孤立的“古董”,而是活着的历史。这些成果或许稚嫩,但都藏着我们对“如何与历史对话”的思考——下次路过城墙,不妨也慢下来,听听砖石在风里说的那些,关于时光与共生的故事。

站在城墙顶回看素材,每一段影像、每一张照片,都成了我们与历史对话的凭证。实践团成员们也有了更深的思考:

传媒学院广播电视编导专业郑皓天:

“以前看城墙,只觉得是‘老建筑’;拿起相机后才发现,每一块砖都是‘活档案’。拍摄时为了一个城砖铭文的清晰画面,蹲在38℃的烈日下调整参数,那一刻突然懂了:守护文化,和当年筑墙一样,都需要‘较真’的劲儿。”

传媒学院广播电视编导专业冷冰川:

“无人机升空时,看着城墙把现代城市揽在怀里,突然明白‘传承’不是守旧,而是让历史与当下和谐共生。我们的镜头,就是要找到这种‘共生感’,让更多人看见城墙不只是‘过去式’,更是‘现在进行时’。”

青砖不语,镜头有声。这次实践让我们明白:南京城墙的价值,不仅在于它是“世界奇迹”,更在于它是连接过去与未来的“文化纽带”。

作为传媒学子,我们能用镜头记录它的今天,更能用创意延续它的明天。未来,我们将带着这份对文化的敬畏与热爱,继续用影像讲好中国故事,让更多“大地遗产”在青春的视角里,焕发新的光彩。

正如那些从砖缝里长出的植物,我们这代人的文化使命,不是做城墙外的观赏者,而要成为城墙新的"共生者"——用专业技艺为历史赋活,让六百年的城砖,永远有温度,永远在生长。落日为城墙镀上金边,实践团的身影与古城墙的剪影重叠——这个夏天,我们与南京城墙的故事,早已不止于镜头之间。而属于城墙、属于文化传承的故事,才刚刚开始……