考研喜报:

跨考成功上岸,用实力证明选择!

刘鑫典

2021级南京艺术学院传媒学院广播电视编导专业

大一获得第14届全国大学生广告艺术大赛三等奖

大四再次获得全国大学生广告艺术大赛三等奖

已录取苏州大学中国史专业研究生

以热爱为起点:光影世界的“造梦者”

“当我发现镜头能改写平凡时,就再也放不下这台摄像机了。”被问到为什么要选择广播电视编导这个专业时,刘鑫典说自己从小沉迷电影幕后纪录片,惊叹《哈利·波特》如何用绿幕创造魔法世界,高中拍微课本剧时,通过剪辑让30秒的夕阳镜头成为全片泪点,第一次感受到影像叙事的魔力,她认为编导是“艺术+技术”的交叉点,既能发挥她的创造力,又能满足对实操的热爱。

从影像到文字:一场关于记录的迁徙

在镜头背后四年,刘鑫典掌握的从来不只是技术。剪辑台教会她——历史如同蒙太奇,真相取决于叙事者的拼接逻辑;纪录片训练让她明白——所有客观记录都暗含主观凝视,就像史笔从不真正中立。当她拍下农民工蹲在霓虹灯下吃盒饭的镜头时,突然意识到:摄像机只能捕捉瞬间,而历史才能解释瞬间背后的千年因果。刘鑫典发现自己在片场越专注,就越渴望回到书房——她拆解的不是画面节奏,而是文明基因里的编码规则。

考研中国史:一场与时间的赛跑

跨考的决定像一枚硬币,正面写着师长的困惑:“四年专业积累不要了?”背面刻着自自己的诘问:“如果现在不转身,以后还有勇气吗?”某个整理器材的深夜,刘鑫典突然意识到:摄像机是我的笔,而她想写的从来不只是当下。

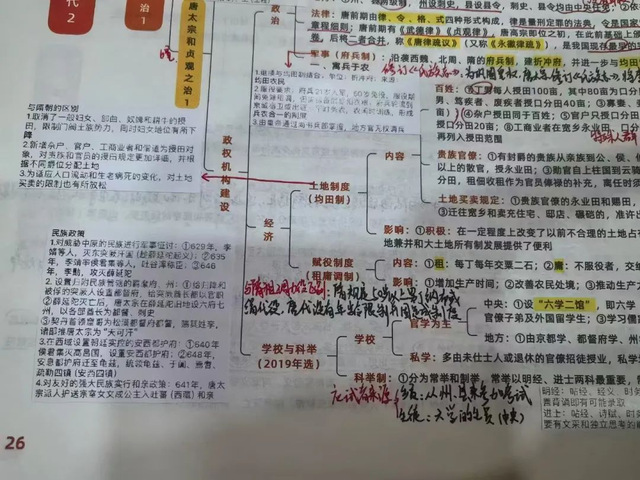

备考期间,刘鑫典用史学方法对抗时间,把朱绍侯《中国古代史》拆解成246张思维导图,书桌变成考古探方——用纪录片《中国通史》校准时间感:1.5倍速播放等于“安史之乱”的急转直下;考前最后一周,在模拟卷上发现:答“唐宋变革论”时下意识用蒙太奇理论对比两朝气质,写“郑和下西洋”竟自动脑补出分镜脚本——原来专业从未离开,只是换了载体。

跨考者的智慧:在不适中翻译成长

最后刘鑫典想要通过自己的考研经历给学弟学妹一些非典型建议:首先,不必焦虑“一步到位”,我见过拍纪录片的师兄成了考古学家,学播音的师姐在敦煌研究壁画修复。人生不是轨道,而是旷野——你积累的每个“无用”技能,都可能在未来某个拐角闪光。其次,拥抱“不适感”,跨考那年最珍贵的收获:读不懂《廿二史札记》时,学会用拉片的方法逐句拆解;背不下年号,就给自己剪了套“帝王群像”快闪视频,成长往往发生在“学科方言”的翻译过程中;最后是一句真心话,考研不是修长城,而是学大禹治水——重要的不是筑起多高的墙,而是找到属于你的河道。

考研喜报

王倩蕊

2021级南京艺术学院传媒学院影视摄影与制作专业

曾获江苏省第18届挑战杯三等奖

江苏省第15届全国大学生广告艺术大赛二等

连续三年获校级奖学金二等奖

2024年获校级奖学金三等奖

连续三年获评三好学生

已录取江苏师范大学应用心理学专业硕士研究生

兴趣是起点,勇气是燃料

从影视摄影跨考应用心理,最初的动力源于长久的热爱。王倩蕊本科时就喜欢读《人格心理学》《变态心理学》,心理学对人性的剖析使她着迷。但真正促使行动的,是一种“想在25岁智力高峰期拼一把”的冲动——“我不想让兴趣停留在书本,而是希望系统学习并转化为职业可能。”当然,辅导员和老师们的鼓励也至关重要。“我准备考研的时间较晚(大三下学期才开始),一度怀疑自己能否坚持,是他们的支持让我咬牙迈出了第一步。”

跨考不是心血来潮,而是“兴趣+自我认知+外部支持”的三重驱动。勇气不是盲目冲锋,而是清醒认知后的主动选择。

在“不完美”中抓大放小,与焦虑和解

备考途中,身为影视摄影与制作专业学生的王倩蕊常需拍摄作业,为了平衡学业与考研,她放弃了“每天必须学满10小时”的执念,采用“50%时间拍作业,50%时间复习”的灵活策略。“拍作业时,我把它当作学习的另一种途径”——毕竟影视创作本身也是一种创意训练,和心理学对“人类行为观察”的要求有共通之处。

心态上,王倩蕊也有过焦虑的时期,通过冥想和正念练习,引导自己能够专注当下,调节压力。渐渐地,王倩蕊开始接受“永远准备不充分”的事实——“临考前我总觉得实验心理学、测量心理学的公式没背熟,但后来明白,考试是用80%的核心知识应对90%的问题”,死磕细节不如抓大放小。“

本科与硕士的衔接:从“体验世界”到“锚定内心”

本科期间,王倩蕊参加了多项竞赛活动,也加入了很多有意思的社团。这些缤纷体验让她明白“世界很大”,而研究生的“专注深耕”则让她懂得“心之所向”更重要。比如,影视摄影教会她用镜头捕捉“人的情绪”,这和心理学研究“通过行为分析心理异曲同工;团队合作拍作业的经历,也让她提前适应了研究生阶段需要的协作能力。但最重要的是,这些体验让王倩蕊在选择跨考时更笃定——见过不同领域的精彩后,依然选择心理学,说明这是真正的热爱。

兴趣与理性的合奏:一个跨考心理学的逐梦启示

王倩蕊的考研故事,是一场“兴趣与理性的合奏”:她既追随内心转向心理学,又用清晰的规划化解跨考难题;既享受本科的多元体验,又能在硕士阶段锚定方向。“考研不是终点,而是一场让你更接近‘理想自我’的修行。”对于所有在十字路口徘徊的人,她的经历或许是最好的启示——选择没有绝对的对错,重要的是,你是否有勇气为热爱迈出第一步,并愿意为这份选择付出踏实的努力。

愿每一个逐梦人,都能在“知”与“行”的平衡中,找到属于自己的答案。

考研喜报

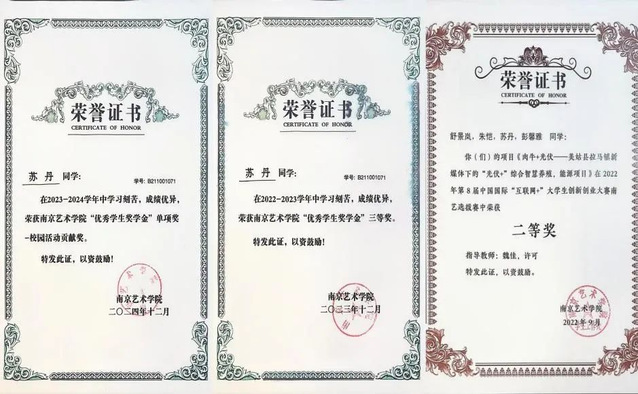

苏丹

2021级南京艺术学院传媒学院广播电视编导专业

大学四年期间获得了两次三等奖学金,一次单项奖学金

“互联网+”大学生创新创业大赛南艺选拔赛中荣获二等奖

已录取南京航空航天大学新闻与传播专业硕士研究生

拍摄中成长:广编生的多面修炼

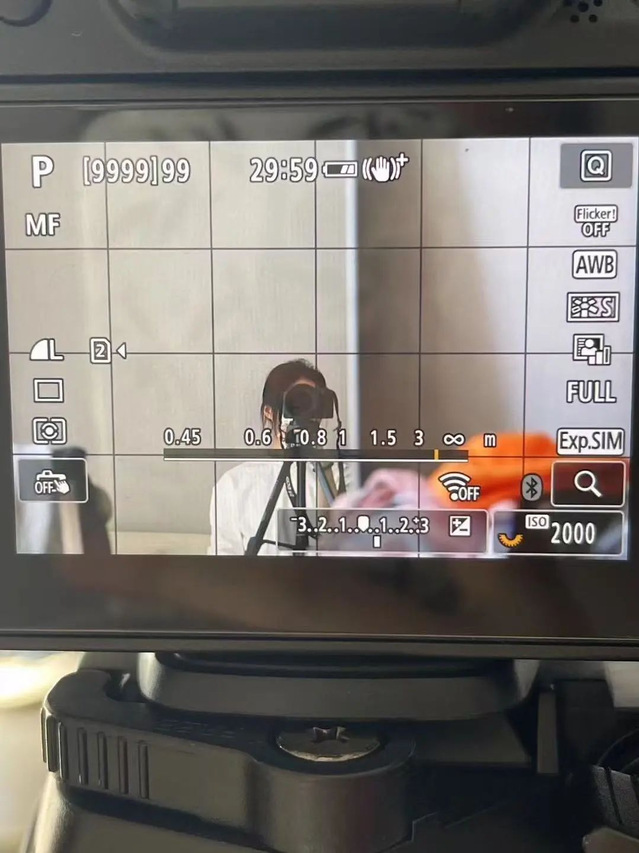

刚进入大学的时候,苏丹觉得写剧本创作是一件蛮有意思的事情,后来逐渐发现在拍摄一些作业的过程中,可以很好的锻炼自己各方面的能力。比如当制片,那就要学习和人与钱打交道;当摄像,那就更像一个理科生,要学会和机器打交道。久而久之,就觉得广编也是一个蛮有意思的专业。

从高考到大学:好习惯是人生最好的复利

“失之东隅收之桑榆,东隅已逝桑榆非晚”,高考的时候,苏丹有点发挥失常的,但她高中留下的好习惯要求她认真对待每一件事情,因此哪怕刚开始在作业的完成上有困难,她还是觉得应该抱着认真学习的心态去完善每一次作业。同时,她觉得对于她来说,只有不断充实自己,才能使自己在每个阶段都有不同的收获。

在苏丹考研的最后三个月,因为新传这个专业要背诵的内容很多,同时竞争很激烈,所以从去年9月到12月几乎是全身心地在学习。“绵绵有力,久久为功”不起眼的事情,只要坚持下去就一定可以有所收获,一旦开始行动起来,她就会觉得压力上来了,那自己就要不断去调整自己的学习时间和学习心态。在那段时间,她可以说几乎断了自己所有的社交。

从南京到南航:一个跨考生的新传追梦路

苏丹本科四年在南京就读,所以对南京这个城市很有感情。在选择考研院校时,她觉得南航是一个不错的选择。新传这个专业和她本科专业有一定的交叉的,它更侧重理论与实务。她本人对国际传播也很感兴趣,所以选择了新传专业。

苏丹的圆梦之路上,最想感谢父母,是他们的托举,让她成为了这样一个人,他们永远在为她兜底,无论她做什么样的决定,他们都会一直无条件支持她,尽他们所能去帮助她。苏丹从内心深处觉得人生的每一步都离不开他们的帮助。

考研喜报

许冰清

2021级南京艺术学院传媒学院影视摄影与制作专业

曾获得第15届全国大学生广告艺术大赛三等奖

获得校级奖学金单项奖

已录取南京师范大学法律专业硕士研究生

跨界的锋芒:“艺”路不通,另辟蹊径

从艺术领域跨考至法律专业,这样一条让人难以想象的路径,许冰清不仅走得成功,更是从来无怨无悔。

问及对专业跨度大的感受,她表示除了觉得本科专业不适合自己以外,她是真的很喜欢法律,越学越喜欢,决定跨考法律是深思熟虑的结果,她必须为了将来考虑,所以只有上岸这一条路。众人皆知考研过程之难,历程之苦,可她面对难以想象的专业鸿沟,却坦言自己从未有过任何放弃的想法。

“我是那种只要决定做一件事情,就必须达到结果的人。我不可能允许自己有放弃的想法。我不会给自己留退路。”她用艺术生的眼睛发现法律的裂隙,用法律的思维修补不完美的条例。前方坎坷暗淡,我自能点燃灯盏,不拘过去的学途,未来向心而行。

跨专业的缺陷,恰恰是你不可替代性的开始。

备考如修行:“苦旅”不苦,自律随行

在将近一年的备考时光中,许冰清几乎没有任何额外的活动,除了完成学校的基本学习任务外,将全部的精力都放在了备考学习上。“我不喜欢全身心做一件事情的时候有别的事情参与进来”,她这样解释道,“其实我觉得只要你前期真踏踏实实,按部就班来说,不会有那种崩溃心情,我是几乎没有的。”在充实的考研生活里,她细心安排好每件要做的事项,井井有条的日子里没有给焦虑趁虚而入的机会。

她说,考研上岸不能否认运气的存在,但她更支持努力的分量。

因为这一年她选择了南师大,却也正巧碰到了南师大分数的历史性大爆炸,只比南大低几分,很显然选的不好,但她努力所得的分数依旧战胜了运气。都说选择大于努力,但前提是你的努力程度已经达到了你的极限。在考研的这条路上,她从来都是自律和努力的信教徒。

法典与相机之间:山高路远,未来可期

除却在考研期间对自己要求严格,许冰清同样是一个热爱生活、享受生活的人。

问及上岸后想做的第一件事情,她说是旅游和消费,在考研期间的闲暇之余曾经给自己列了一个奖品清单,意思就是上岸后给自己的奖励,上岸后全部会实现。于是度过“山重水复”的考试历程,她带着期待与雀跃走向“柳暗花明”,向往已久的美丽世界。

无论是执掌相机,还是与法典交际,她从春暖花开行过白雪皑皑,四季里与书相伴,步步落实。“鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知。”未来的她一定在热爱的路上,继续阅历最美丽的星光晨曦。

考研喜报

孙晓婧

2021级南京艺术学院传媒学院广播电视编导专业

获得校级奖学金三次

获得词达人杯校赛一等奖

获得清华社杯全国艺术英语词汇竞赛初赛校级特等奖

拍摄作品获得鼓楼区“金安杯”一等奖

已录取中南财经政法大学新闻与传播专业

启蒙时刻:传播学与艺术创作的智性相遇

当被问及为什么选择新传专业时,孙晓婧说选择新闻与传播专业一是因为大二学校开设的《传播学教程》课程,通过对人际传播方面的学习,产生了一定的兴趣。二是因为它与本科广编专业关系密切,并且学好传播方面的知识能够帮助我们创造出影响更深远,传播更广泛的艺术作品。

孙晓婧认为学好这个专业最重要的是社会敏感,新闻是世界的最新的事实变动,传播又是人与人之间最基本的交流方式,这些都与社会这个整体密不可分,只有对社会事件以及热点保持较高的敏感性,才能够成为优秀的新闻工作者。

认知重构:将创作负荷转化为调节性学习

当回想起考研那段时间,孙晓婧说自己考研过程中最想放弃的时候是在后半段,10月左右,因为并不能每天全身心的投入学习,仍然需要兼顾学校的课程以及课后的拍摄作业,导致总感觉自己的注意力集中又被打散。但是经过后来的调节,她把上课以及拍摄当做自己的休息时间,并且在其中的课间以及闲暇时间穿插一些基础的学习,某种程度上可以弥补一些学习效率。

一般会为了庆祝或告知他人而用红纸写上喜事的内容,发给需要告知的人或张贴在希望能让周围人看到的地方。

认知谦逊:上岸后的知识边疆意识觉醒

在上岸以后的最大感受是学无止境,自己欠缺的知识和能力都还有许多,需要继续努力。孙晓婧还提及自己非常感谢各科老师的栽培以及学习期间的鼓励,让她时常感觉到有人一起同行,更加地有学习的干劲。最后对学弟学妹们她想说,如果有决定好的事情,就大胆去做吧!我们都会比想象中的更加努力!